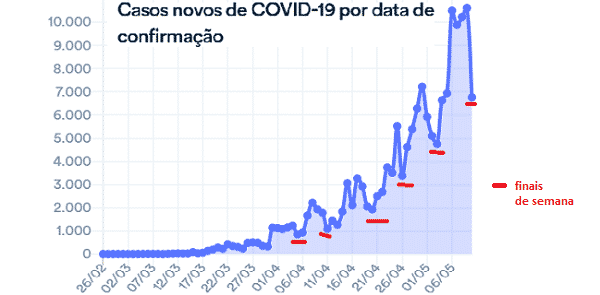

Aqui já se alertou há dias: a redução do número de casos e de mortes nos finais de semana – como aconteceu hoje, com os 500 óbitos frente aos 750 de ontem, e com os 6.760 novos contaminados, ante os 10.611 anteriores – não é um progresso, mas um testemunho, que se repete há oito semanas, da incapacidade de registro e notificação do que está acontecendo, que se paralisa, burocraticamente, nos finais de semana.

Em outro post já assinalei e atualizo agora, o que se passa com o “recesso de final de semana” das estruturas de notificação de casos e de óbitos. É só olhar.

Como a adoção de providências do Ministério da Saúde, de envio de meios e equipamentos e, até, de reforço de pessoal, depende destes números, é óbvio que, a cada sete dias, dois, ao menos, têm estatísticas imprestáveis, em meio a uma pandemia que, em 24 horas, pode explodir em qualquer localidade.

Basta olhar os saltos que, depois de cada final de semana, o registro de casos dá para saber que é assim e assim será na semana que vem, quando o número de casos e de mortes saltará perto de 50%, passando a perto de 15 mil e um milhar por dia, possivelmente nos colocando como país de maior aumento da pandemia no mundo.

Isso é a ponta do iceberg de nossas deficiências: a incapacidade de monitorar, com rapidez, os movimentos do vírus inimigo, pela simples razão de que não se conseguiram estabelecer, até agora, protocolos de diagnóstico e de registro minimamente confiáveis.

O novo coronavírus, porém, está se lixando para calendários e formulários e avança sem considerar fins de semana, feriados ou dias santos.

A história de que serão abertos centos ou milhares de novos leitos de UTI é, de forma resumida, mentira.

Não há pessoal capacitado para guarnecê-los. Se houver, será por abnegados que, de uma hora para outra, encararão o desafio de assumir práticas de intubação, sedação e de intensivismo com as quais não têm nenhuma intimidade de prática médica, porque não há mobilização obrigatória de quase duas dezenas milhares de médicos a elas acostumados, como os anestesiologistas, em geral “fora” dos SUS e, até, dos quadros permanentes dos hospitais privados.

O SUS é um grande esqueleto, que ainda para de pé pela abnegação do que resta de compreensão da saúde como um direito público, continuamente descarnado pela visão empresarial da medicina, num fenômeno semelhante ao que provocou tanta rejeição ao “Mais Médicos”, mesmo quando se tratava de ocupar lugares que eram recusados pela categoria.

É preciso aplaudir, e de pé, os médicos – de vínculo público e de emprego privado – que estão se atirando nesta luta, tanto quanto é preciso compreender que a saúde publica não pode ser assegurada, em espasmos, nas horas em que uma epidemia se instala, sem que as estruturas profissionais sejam aptas a isso.

O National Health System da Inglaterra – que não admitia, salvo em raríssimas exceções, a medicina privada – nasceu da impossibilidade de levar os ingleses estropiados pelas bombas nazistas a um hospital e perguntar, antes, se tinham com o que arcar as cirurgias de emergência, amputações em geral, com seu dinheiro.

Não foi obra de comunistas, nem mesmo dos trabalhistas. Foram os conservadores que o formulou, primeiramente e, após a guerra, a ideia do Welfare State, o Estado do Bem Estar Social que o impulsionou.

Sairemos com muitas mortes desta desgraça pandêmica, mas deveríamos ter uma chance, se o Ministério da Saúde cumprisse seu papel de coordenação, em lugar de portar-se como um impávido urubu, de olho apenas nos mortos.

6 respostas

Os infectados e mortos que são parentes ou amigos dos apoiadores de Bolsonaro estão a surgir e a multiplicar-se. Breve o blefe de que poderiam zombar da pandemia deixará de fazer qualquer sentido. Chegará então a hora do grito de “não me deixem só!”

Vero

Não esqueçamos que a extinção da CPMF pelos partidos PSDB, DEM & Cia, representantes dos bancos e empresários, inícia a destruição do SUS, em expansão após o desastroso governo tucano demonista. Acentua-se com o subversivo Temer e com o ilegal e irresponsável Bozo. O PSDB tem as digitais na destruição do SUS.

Mas os bambambans do Planalto tem leitos e respiradores garantido. Parece que em outras nações os generais se arriscam pelo seu povo, aqui arriscam o povo pelos seus soldos. Uma tremenda jabuticaba. Acham que sem as tais arminhas esse presidente criança ainda estaria brincando no Planalto, andando de jet ski? Fazendo churrasco é batendo pelada enquanto o povo enganado que o elegeu sofre? É falta de vergonha mesmo.

Inclusive, Mandettinha vemtergiversaido e, como bom rato, tratou de saltar fora do barco antes da explosão!

Mandetta tem operado toda a sua vida contra o SUS… E, é o mesmo sacripante que demitiu, com muito prazer, 13.000 médicos cubanos epidemiologistas e 20.000 servidores do sistema de combate às endemias…

Mandettinha fez seu discurso, e, não trouxe um único respirador ou sequer organizou as equipes para combater o Coronavírus.

Nenhuma propaganda na TV, Rádios ou Jornais… Nadica!

Consultoria KEARNEY indica 295.000 mortes por Covid19.

Pobre Brasil.

Concordo que os médicos devem ser aplaudidos de pé, mas o autor não deveria ter esquecido do restante da EQUIPE, o pessoal da enfermagem.

Aliás, técnicos de enfermagem têm morrido aos montes.

Só queria lembrar ao autor esse detalhe.